宁德屏南县漈头千年村书香传百年 竹溪穿村黄墙黛瓦

闽南网讯 “四壁书声人静后,一帘花影月明初。”屏南漈头村,一户至今保存完整的数百年古宅的老木窗上,仍可见这副木刻对联,这只是漈头村文风兴盛的一个缩影。

古时的屏南漈头村,文风相当兴盛。根据县志记载,漈头村的文风推动了整个屏南县的文化繁荣,在清代中期,也是屏南县科举文化最为发达的时期,先后出现了漈头、古厦、厦地、凤林四大书乡,而我们此行的漈头村,便是屏南当时四大书乡之首。

走进漈头村这座千年古村落,清澈见底的竹溪穿村而过,沿河两旁是鳞次栉比的黄墙黛瓦,布满绿苔的青石巷弄如穿针引线般,串起了漈头村的前世今生。

竹溪穿村而过,沿河成片的老宅,顶着黛瓦

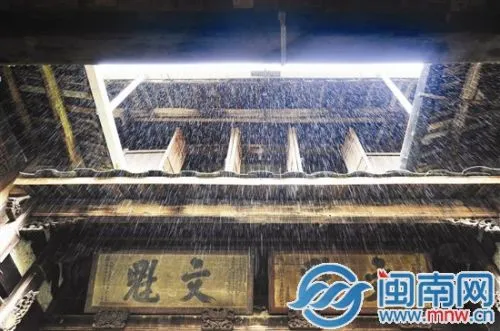

村里现存40余面“文魁”牌匾

黄墙黛瓦炊烟起

一曲竹溪绕村流

从屏南县城驱车5公里路,就来到了这座千年古村落,漈头村。

漈头村在屏南人眼中的分量不轻,一直有着“屏南好漈头”的说法。

沿着竹溪两岸,踱步在漈头村的主干道漈水路上,沿河两边的上百年古宅,会让你不自觉放慢脚步。手贴斑驳黄墙上,就能感受到一股厚重的历史感,就像数百年不朽的老墙那样,让你无法忽视。

竹溪从山而下,陪着漈头村,从村头一直流淌到村尾,清澈见底,溪里的鲤鱼,是村里最老的主人,世世代代在此居住了上千年,一直未曾离开,竹溪两旁有三个避洪塘。

信步漈头村,突然下起一阵山雨,我们只好找了一处人家的庭院躲雨,热情的屋主邀我们在老厅堂里坐下。厅堂里散发着杉木气息。山雨打在瓦片上,嗒嗒作响,顺着四周的屋檐坠下,形成了一柱柱水帘,最后打在盆景上。屋主笑着说,山里的雨下起来没个定性。果然,不一会儿,就变成了毛毛细雨,见我们忍不住要去感受这细雨,屋主借给我们几顶斗笠,让我们继续前行。

我们找了一处高地,望向漈头村,成片的百年老宅,顶着零星的黛瓦,整村的景色都尽收眼底,黄土墙头上,一个又一个的烟囱,升起了袅袅炊烟,此时的漈头村,笼罩在夕阳下的朦胧,美得让人沉醉。

漈头村民世代住在这样古朴的老宅里

琅琅书声传百年

举头能见是“文魁”

漈头村始建于唐僖宗乾符三年(公元876年),至今已有1138年历史,如今的漈头村,不仅有着几十座数百年的不朽老宅院,还有40余面的“文魁”牌匾,这些都是当时漈头村文风兴盛的最好诠释。

古村漈头数百年来,一直秉承“尊师重教”的传统,村里曾走出了一批又一批的文武英才。单从明、清两代算起,就培养出各种科举人士200多名。彼时文风日盛,人才辈出,仕宦乡贤不断涌现,曾有“文魁”等各种牌匾160多面,而至今保存完好的还有40余面,走在漈头村里,偶一抬头,就能看到“文魁”二字的牌匾悬于门梁或者厅堂之上,翰墨之香满溢全村。

得益于漈头村的文化传承,千年来不乏才子,有着“叔侄两进士”之称的张方矩、张正元,明代的黄文宾、黄童等,清代有黄士岳。其中最有名的是黄童,曾参加明朝《永乐大典》的编纂工作,逝世后,皇帝还曾为他举行隆重的御葬仪式,墓就在漈头村旁的杉树下,至今还在。

在一个清中期的古宅里的木窗上,刻着“四壁书声人静后,一帘花影月明初”的对联,经过数百年的风霜,已斑驳依稀,但仿佛能听到彼时漈头村人的琅琅书声,夜幕降临后的漈头村,家家户户传出了阵阵书声,响彻山谷,勤俭的学子,没有燃烛,只是借用窗前的月光埋头苦读。

本文由''发布,不代表演示站立场,转载/删除联系作者,如需删除请-> 关于侵权处理说明。